La vendetta mancata di un intellettuale nel miracolo economico

La vita agra esce nelle sale nel 1964, nel pieno del miracolo economico italiano. Carlo Lizzani adatta il romanzo (in gran parte autobiografico) di Luciano Bianciardi raccontando la storia di un intellettuale che arriva a Milano con l'intenzione di far saltare in aria un grattacielo per vendicare la morte di 43 minatori in Maremma. Ma quello che doveva essere un atto di giustizia si trasforma in una lenta resa al sistema che voleva combattere.

Dal lutto maremmano alla Milano del boom

Il film si apre con una tragedia reale: l'esplosione in una miniera della Maremma che uccide decine di operai. È il punto di partenza della rabbia del protagonista (Ugo Tognazzi), un bibliotecario colto e disilluso che vede in quella strage la manifestazione più brutale del capitalismo industriale. La sua reazione non è quella dell'uomo comune che si limita al cordoglio: lui prende il treno per Milano deciso a colpire i responsabili nel simbolo del loro potere, il grattacielo della compagnia mineraria.

Una delle scene più famose del film. Un minatore ( G. Albertini) rivolge una sonora pernacchia al dirigente il visità

Come racconta Lizzani nelle sue memorie, "il libro mi aveva profondamente colpito per la metafora che c'era dentro: ammiravo l'onestà e la forza dell'autore nel cogliere i pericoli della condizione che stava vivendo il nostro paese". Il pericolo era quello dell'integrazione forzata, della perdita di identità nella grande macchina del consumismo e della produzione di massa.

Tognazzi tra Lombardia e Maremma: un casting coraggioso

La scelta di Ugo Tognazzi come protagonista non era scontata. Come ricorda Lizzani, lui e gli sceneggiatori Sergio Amidei e Luciano Vincenzoni avevano perplessità: "Era possibile immaginarlo toscano, addirittura maremmano, come il libro proponeva? Lui così legato ad accenti, a tic, e perfino a certe gestualità di sapore lombardo?"

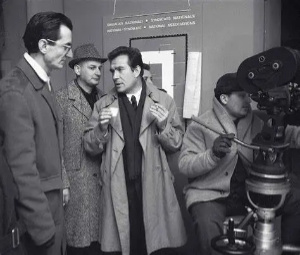

Luciano Bianciardi e Ugo Tognazzi sul set

La soluzione fu trovata spostando l'azione e il personaggio stesso verso un registro più milanese, più lombardo. Era stato lo stesso Tognazzi a volere fortemente il progetto, identificandosi nel personaggio: "Ho letto il romanzo e nel personaggio ho identificato molte cose di me stesso. Sino ad allora io ero stato soprattutto un comico... È con Il federale che qualcuno si è convinto che potevo essere realmente un attore".

La vendetta che si dissolve nel conformismo

Il piano omicida del protagonista non va in porto. Milano lo inghiotte, lo seduce, lo trasforma. Prima trova lavoro come redattore pubblicitario, poi si adatta, si integra, diventa parte di quella stessa macchina che voleva distruggere. La vendetta evapora e con essa anche la ribellione. Il grattacielo resta intatto, mentre lui ci gira intorno sempre più confuso, più stanco, più borghese.

E qui che "La vita agra" centra un punto chiave della società italiana degli anni Sessanta: l'impossibilità di cambiare davvero le cose da soli, la forza tentacolare dell'integrazione sociale, e il rischio di confondere la lotta con la carriera. Nel protagonista possiamo vedere un precursore delle tensioni che esploderanno negli anni Settanta: è una figura a metà tra l'uomo isolato e il militante mancato.

Lo scivolamento verso la commedia all'italiana

Il passaggio dal libro al film comporta però una perdita significativa. Lizzani e i suoi sceneggiatori scelgono di stemperare la durezza del messaggio politico di Bianciardi inserendo una serie di bozzetti di costume tipici della commedia all'italiana. Alcuni sono azzeccati, come la feroce satira dell'aggressività delle compagnie telefoniche che perseguita il protagonista per l'attivazione della linea fissa (tema sorprendentemente attuale), ma nel complesso questi episodi annacquano la forza dirompente del romanzo originale.

Giovanna Ralli e Ugo Tognazzi in una scena del film

Dove Bianciardi aveva costruito un apologo amaro e spietato sull'alienazione moderna, il film preferisce spesso la via del sorriso amaro, del riconoscimento complice dello spettatore borghese. È un compromesso che tradisce in parte l'intento originario, trasformando una denuncia feroce in una commedia esistenziale più digeribile.

Un'anteprima degli anni affollati

Nonostante questi limiti, "La vita agra" rimane un'opera significativa per comprendere il passaggio tra gli anni del boom e quelli della contestazione. I temi affrontati - la morte sul lavoro, l'alienazione urbana, la corruzione del potere industriale - diventeranno centrali nella mobilitazione operaia e studentesca di fine decennio.

Negli anni Settanta, gli incidenti sul lavoro non saranno più eventi "tragici ma inevitabili" ma colpe precise da punire. L'idea di "far saltare tutto" passerà dalla fantasia individuale all'azione politica collettiva. E il dilemma del protagonista tra ribellione e integrazione diventerà quello di un'intera generazione

Milano, specchio dell'Italia che cambia

La Milano del film è quella del miracolo economico: frenetica, alienante, piena di insegne luminose e uffici affollati. È la città dove si produce, si consuma, si ambisce, ma anche dove si perde la direzione, si dimentica la rabbia, si scende a compromessi. Il finale non è tragico ma più doloroso di una sconfitta: è una resa silenziosa, un lento spegnersi della fiamma rivoluzionaria.

Ugo Tognazzi in una scena del film

Come nota Bianciardi stesso, che partecipò attivamente alla sceneggiatura: "Il libro era già di per sé molto cinematografico, specialmente nella essenzialità dei dialoghi, che nel film sono riportati di peso, così come sono scritti sulla pagina". Ma il cinema, con le sue esigenze commerciali e narrative, trasforma inevitabilmente la letteratura, a volte tradendone lo spirito originario.

Un "matrimonio riuscito" con qualche ombra

Lizzani definisce "La vita agra" "un matrimonio riuscito, tra cinema e letteratura", e in parte ha ragione. Il film riesce a catturare l'atmosfera del romanzo e le contraddizioni di un'epoca di transizione. Tognazzi offre una prova d'attore intensa, lontana dai suoi personaggi comici abituali. La regia di Lizzani è attenta ai dettagli sociali e alle dinamiche psicologiche.

Carlo Lizzani e Ugo Tognazzi sul set

Tuttavia, rimane il rimpianto per quello che avrebbe potuto essere: un film più fedele alla durezza del libro, meno compiacente verso il pubblico borghese, più coraggioso nel mostrare senza sconti l'alienazione della modernità capitalistica. Un film che anticipasse davvero, senza mediazioni, le esplosioni degli anni a venire.

L'eredità di un'opera incompiuta

"La vita agra" resta comunque un documento prezioso di come il cinema italiano abbia cercato di rappresentare le contraddizioni del boom economico. È un film che parla a chi si sente "fuori posto" nei meccanismi del potere e del lavoro, mostrando quanto sia facile passare dalla protesta alla rassegnazione.

La sua lezione è ancora attuale: ci ricorda l'importanza di trovare forme di lotta collettive, consapevoli e forti, per non finire come il protagonista - che invece di far saltare il grattacielo, fa saltare solo le proprie illusioni, integrandosi in quel sistema che voleva combattere. Una parabola amara ma necessaria per capire come la "vita agra" possa facilmente diventare la norma, se non si trova il coraggio di una ribellione vera e condivisa.